|

|

|

|

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|

| Kapitel 4 |

MARTIN WILLING

Die alte Schreibmaschine

Mit Schreibübungen in der väterlichen Arztpraxis fing es an

Die

Arztpraxis meines Vaters im Erdgeschoss unseres Hauses in Moers an der

Uerdinger Str. 20 zog mich über einige Jahre magisch an.

Die

Arztpraxis meines Vaters im Erdgeschoss unseres Hauses in Moers an der

Uerdinger Str. 20 zog mich über einige Jahre magisch an.Eine solche Adler-Schreibmaschine lockte mich an

Sonntagen in die Arztpraxis: Ich tippte...

Wenn sich sonntags im ersten und zweiten Obergeschoss das Familienleben ausbreitete, Vater las und Zigarren rauchte, Mutter wie immer in der Küche hantierte und meine drei Geschwister irgendetwas Kindgemäßes anstellten, verdrückte ich mich nach unten in die Praxis, wo an einer Wand ein kleiner Schreibtisch stand und darauf das geliebteste aller Gerätschaften meiner frühen Jugend: eine alte, gebrauchstüchtige, schwarze Schreibmaschine der Marke Adler.

Natürlich konnte niemand in meiner Familie mit einem solchen Ding umgehen. Es diente nur den Arzthelferinnen für gelegentliche Schreibarbeiten. Seine Berichte und Korrespondenz, auch die private, diktierte mein Vater auf schallplattengroße Scheiben. Eine externe Schreibkraft brachte die Diktate in Heimarbeit zu Papier.

Ich war 13 oder 14 Jahre alt, als ich mit meinen Schreibübungen in Vaters Praxis begann, und besaß schon eine bemerkenswerte Fingerfertigkeit, als ich vom Moerser Adolfinum zum Paulinum in Münster wechselte und im Bischöflichen Konvikt Ludgerianum wohnte - in einem der Einzelzimmer, die eigentlich nur den Oberstufenschülern vorbehalten waren. Die Internatsleitung hatte Wind davon bekommen, dass ich als Fünfzehnjähriger regelmäßig rauchte, und war von der schriftlichen Raucherlaubnis meines Vaters, des Arztes, womöglich beeindruckt. Wahrscheinlich war der Einzelzimmer-Komfort eher als Quarantäne gedacht, damit Mitschüler weniger leicht in Versuchung geführt werden konnten.

Es war eine schöne, aber schreibmaschinenlose Zeit, und zumindest deswegen war ich froh, dass ich nach einem Schuljahr, so oft ich mochte, wieder auf der alten Adler in der väterlichen Praxis tippen konnte. Ende der 1950er-Jahre hatten meine Eltern ein Einsehen: Sie schenkten mir eine neue, graue, flache Reiseschreibmaschine.

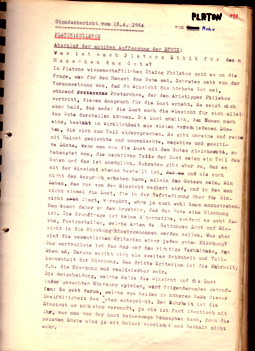

Ich war der vielleicht erste, zumindest aber zeitweilig der einzige Oberstufenschüler am Adolfinum, der seine schriftlichen Hausarbeiten ausschließlich maschinengeschrieben vorlegte. Und ab 1963 protokollierte ich den gesamten Lehrstoff, den unser Ausnahmelehrer Dr. Waldmann in seinem Philosophie-Unterricht dozierte, beginnend mit „Unsere Vorstellungen von der Philosophie„ und endend auf Seite 374 mit „Das Leib-Seele-Problem - Der psychophysische Parallelismus" anderthalb Jahre danach.

Die erste Seite

der 390 Seiten starken

Mappe

mit philosophischen Themen.

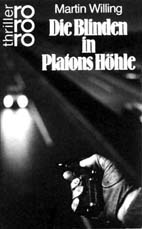

Viele Jahre später und einige Zeit nach Erscheinen meines Kriminalromans „Die Blinden in Platons Höhle" in der Reihe rororo thriller (1981) haben wir uns geschrieben: Er, der inzwischen als Hochschullehrer arbeitete und meinen Roman in einem Fachbuch über Krimis erwähnte, und ich, sein ehemaliger Schüler, der mittlerweile in seinem ersten Beruf als Journalist sein Brot und in seinem zweiten Beruf als Schriftsteller seine (kleinen) Brötchen verdiente.

Mein erster veröffentlichter Kriminalroman.

Waldmanns Platon-Unterricht hatte mich derart gefesselt, dass ich das berühmte Höhlengleichnis des Philosophen, dem ich im Schulunterricht zum ersten Mal begegnet war, ins Zentrum meines thrillers stellte und daraus auch den Titel wählte.

Die Schulmappe von 1963/64 enthält neben anderen Prosa- und Lyrik-Arbeiten aus meiner Zeit als junger Erwachsener auch eine Betrachtung, die ich 17 Jahre später zu einem Kapitel in meinem Rowohlt-Roman verarbeitet habe.

Die journalistische Arbeit, beginnend bei der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" in Dinslaken, war für mich nicht der schon lange angestrebte, sprichwörtliche Traumberuf, aber ich ging mit Begeisterung in ihm auf, weil er mir Gelegenheit bot, an meine schreibproduktive Jugendphase nahtlos anzuknüpfen. Nun konnte ich nicht nur, nun musste ich täglich Gedanken in Sätze kleiden und zu Papier bringen. Und das Schönste: Sie wurden prompt veröffentlicht, nämlich in der folgenden Ausgabe der Tageszeitung.

Die schriftstellerische Ader versiegte nicht, auch wenn in den ersten Jahren der Journalisten-Beruf den ganzen Mann forderte. Ich nutzte die geringen Freiräume, die mir meine Zeitungsarbeit ließ, und brachte als Viel- und Schnellschreiber auch einige Erzählungen und Romane zu Papier, die nach zeitökonomischen Kriterien meisterlich, nach literarischen Gesichtspunkten nicht erstklassig sind.

Einige Erzählungen, die herausragten, band ich in Handarbeit zu einem Büchlein. Es existiert noch heute und bezeugt meine schon früh begonnene Lust am Büchermachen, dem ich mich später, als Autor und Herausgeber, professionell widmete.

| Kapitel 4 |

|

INHALTSVERZEICHNIS |

|

|

|

|